Há lugares que não mudam. Não porque não possam, mas porque não precisam. Em Bologna, no coração apertado do Quadrilátero, existe um beco tão estreito que parece pedir licença para existir: Vicolo Ranocchi. Ele costura duas ruas históricas, serpenteia entre vitrines reluzentes, turistas distraídos, perfumes de salumi e queijos que escapam das lojas e se espalham pelo ar como se carregassem uma história que só a Itália sabe contar. É um cenário vivo, pulsante, quase barulhento. E é justamente por isso que, quando você empurra aquela porta de vidro discreta, tudo muda de repente.

A Osteria del Sole está ali desde 1465. Pense nisso por um instante: quatro, cinco séculos antes de você nascer, pessoas já entravam ali em busca de um copo de vinho e um pouco de humanidade. Quantas vidas passaram por essas mesas? Quantos amores começaram aqui sem testemunhas? Quantos desabafos se dissolveram no ar junto com o aroma de vinho tinto? Ninguém sabe. Talvez nem importe. Porque ao entrar, você sente imediatamente que aquele espaço não pertence ao presente. Ele apenas o tolera.

A placa é simples, quase minimalista: “Vino”. Não há cardápio de comidas, não há água, não há refrigerantes. Nada que distraia, nada que tente agradar. Ali, cada um leva o que quiser comer, como se a osteria fosse a sala de uma casa antiga onde amigos inesperados se encontram. Um pedaço de mortadela comprado na esquina, um panino improvisado, uma marmita caseira preparada com carinho antes do trabalho. Tudo cabe, tudo é bem-vindo. Eles servem somente o beber e o resto você preenche com sua história. É bonito isso, não é? Entrar num lugar onde o essencial não está no que se compra, mas no que se traz consigo.

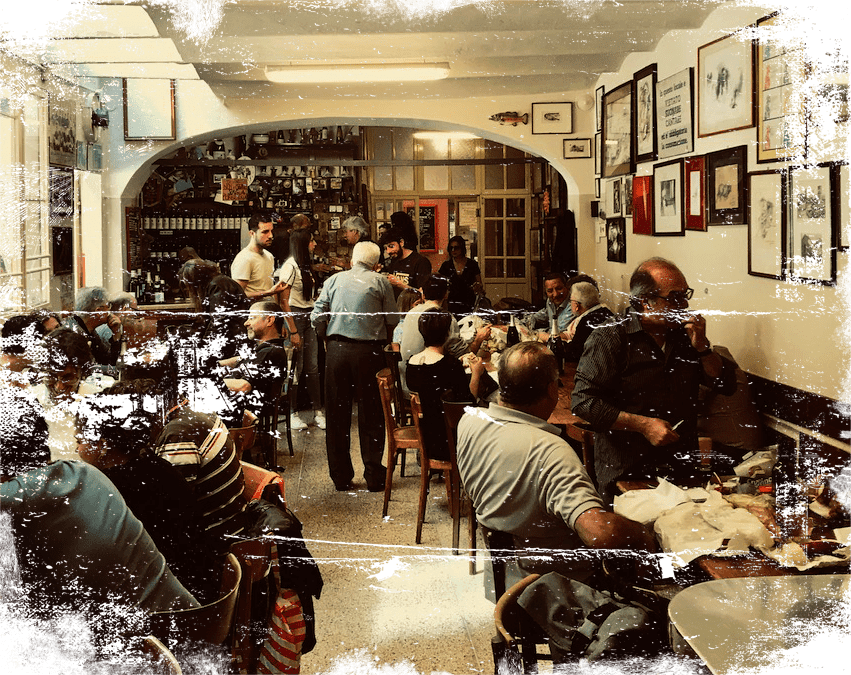

E então você olha ao redor. Os copos pequenos, sem afetação, são sempre servidos até a borda, como manda a tradição dos velhos frequentadores que reclamavam se faltasse até a última gota. É um pequeno ritual, uma espécie de batismo silencioso: segurar o copo com cuidado, torcendo para não derramar nada, como quem se esforça para honrar uma regra antiga. Jovens de gravata, operários de mãos calejadas, famílias inteiras, senhores sozinhos, amigas que riem alto demais, casais apaixonados, estudantes com pouco dinheiro e muita sede de vida. Todos dividem as mesmas mesas enormes. Todos se tornam parte da mesma fotografia, mesmo que ninguém a registre.

E é curioso como lugares assim sobrevivem. Talvez porque carreguem histórias que não caberiam em nenhum livro. Como a de Aldo Canazza, ciclista que nunca ganhava corrida nenhuma. Até o dia em que ganhou. Uma única vitória em toda a vida. Mas suficiente para comprar a licença da Osteria, cumprir a promessa feita à irmã Adele e mudar o destino da família Spolaore para sempre. Gente que dormiu ali nos primeiros anos, que cozinhou algumas poucas refeições para sobreviver, gente que entendeu que algumas tradições como a de não vender comida precisavam continuar intactas. Porque era isso que fazia daquele lugar o que ele é: um refúgio, não um negócio.

Hoje, Chiara, Nicola e Federico mantêm viva a chama que herdaram, como quem guarda uma herança que não pode ser tocada com pressa. Eles servem vinho e histórias, servem copos cheios e memórias ainda mais cheias. E, enquanto o mundo lá fora corre, muda, cresce, inventa, imita, moderniza, a Osteria del Sole escolhe continuar sendo aquilo que sempre foi: um pedacinho de humanidade que não se deixa dobrar pelo tempo.

Ao final, você percebe que não foi ali para beber. Foi para lembrar. Lembrar que compartilhar uma mesa ainda importa. Que tradição não é peso é afeto. Que o vinho, quando servido com alma, não acompanha apenas a comida que você trouxe, mas a vida que você carrega.

E quando você volta para a rua estreita, de novo cercado pelos turistas, pelas vitrines, pelo mercado caótico, quase sente saudade daquele silêncio quente que ficou para trás. Porque certos lugares, poucas vezes na vida, não pedem nada além da sua presença.

E quando você se dá conta… já está com vontade de voltar.